揭秘降雨量毫米背后的科学奥秘,毫米级测量,透视天气的微观世界

在我们日常生活中,你是否曾好奇过,那些不断滚动在天气预报中的“降雨量”究竟是如何计算出来的?它背后隐藏的,是一个关于水分子精确度的数学与气象学原理,我们就来深入探讨一下,毫米级别的降雨量究竟意味着什么。

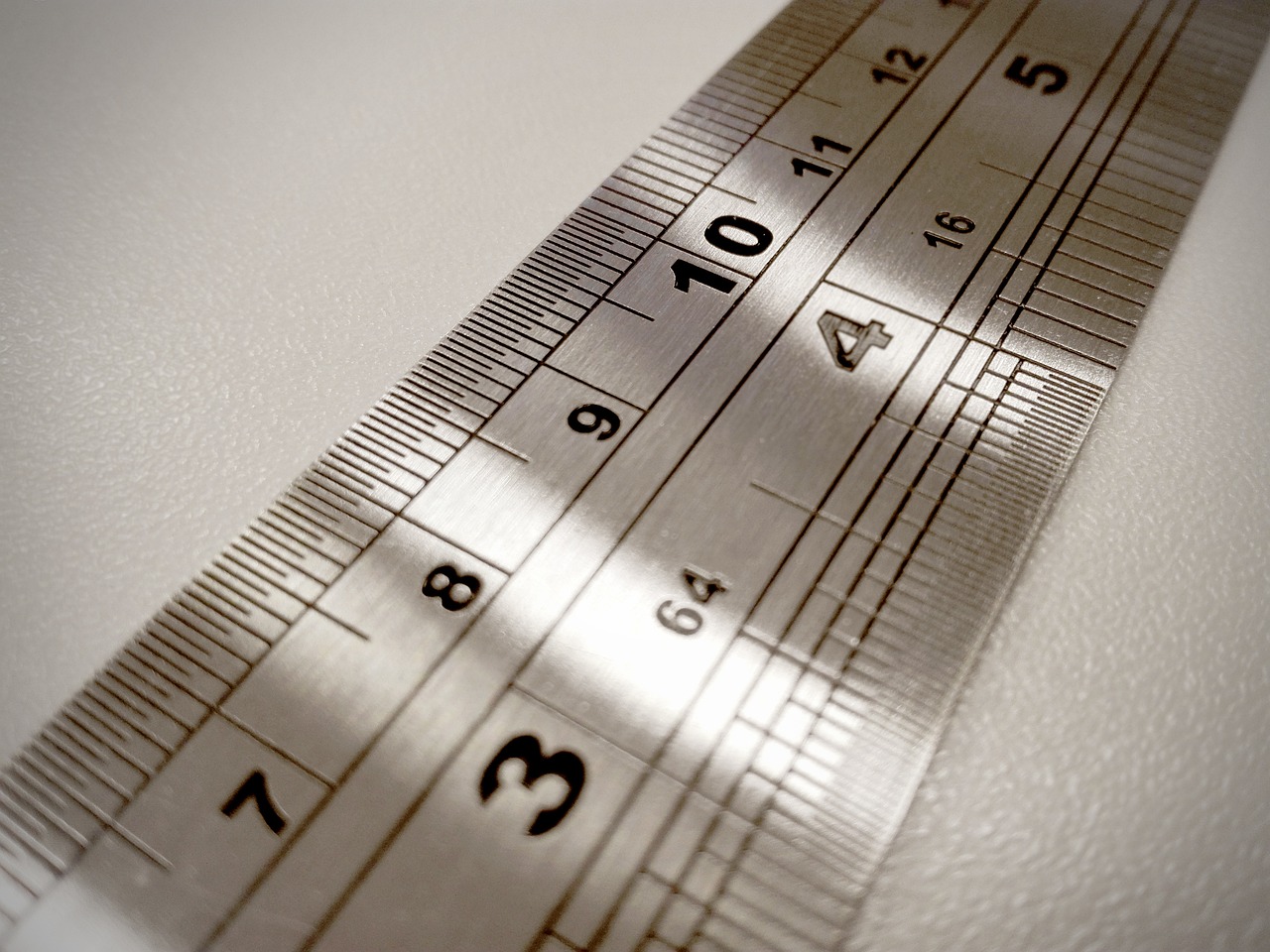

我们要明确一点,毫米是降雨量最常见的计量单位,它源于国际标准单位制,用来衡量降水在地面上积聚的深度,1毫米的降雨量代表了每平方米地面1分钟内落下的水体积,这个量级的精确度,对于农业、水利、城市防洪等各个领域都至关重要。

想象一下,一场雨如果是以毫米为单位记录的,就像是一幅精细的画布,每一点滴滴的雨滴都在上面留下独特的痕迹,一场小雨可能只有几毫米,但对土壤的湿度、植物的生长以及城市的排水系统都可能是显著的影响,而对于暴雨,可能就是数百甚至上千毫米,这就需要我们实时监测和精确计算,以确保预警的准确性和应对措施的有效性。

降雨量的测量通常通过气象站的雨量计进行,它由一个倾斜的容器组成,雨水会顺着容器的斜坡滑落到底部,然后通过机械装置转化为数字读数,现代科技如卫星遥感和自动化设备,也使得数据收集更加便捷和精确,从而提供全球范围内的降雨信息。

除了直接测量降雨量,气象学家还会通过分析降雨历时、强度和分布,来评估降雨对环境和社会的影响,连续长时间的微雨可能有利于农作物的灌溉,而短暂的大暴雨则可能导致洪水灾害。

毫米级的降雨量概念,不仅仅是数字上的差异,更是一种对自然现象的细致解读,是我们在享受雨水带来的清凉时,不能忽视的科学细节,下次当你看到天气预报中那串跳跃的数字,不妨多一份理解,因为它们关乎着我们的生活和自然环境的平衡。